Weimar - Köthen (1717-1720)

Ma sortie de prison !

Celui qui n’a pas connu cette sensation d’être enfermé dans une pièce gardée par des soldats, d’être montré du doigt comme un criminel, ne peut comprendre les souffrances de Notre Seigneur Jésus Christ, quand, la nuit qui précéda sa Passion, il fut emmené en prison par les gardes du Temple.

Les textes des chorals que j’avais mis en musique dans mon « Petit Livre d’Orgue » et que je relisais en cellule m’aidèrent à surmonter la solitude des premiers jours. L’isolement dans lequel j’étais confiné, le silence qui m’entourait, me firent en effet éprouver tout d’abord un lancinant sentiment d’impuissance et d’angoisse, sentiment qui ressemblait fort à ce que j’avais éprouvé dans ma jeunesse pendant les instants de renoncement et de découragement dont j’ai déjà parlé.

Puis mon esprit s’apaisa. Peu à peu j’éprouvai une grande sérénité. J’avais le sentiment d’abord confus de découvrir au fond de moi-même des régions jusque là inexplorées. Des harmonies nouvelles envahissaient mon être : elles ne me paraissaient pas provenir de quelque inspiration divine mais jaillissaient de la profondeur de mes pensées les plus intimes. Cela se produisait par intermittences, et je pensai parfois que les piétistes dans leurs ardeurs pieuses pouvaient connaître des états semblables.

Après trois semaines, l’obsession de l’enfermement reprit le dessus et je ne pensai plus qu’à sortir. Le froid particulièrement rigoureux me glaçait les os.

Ma sortie de prison ! La joie d’être libre.

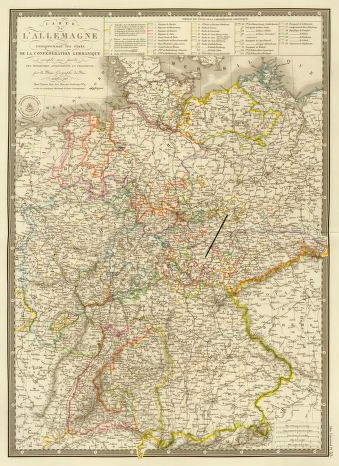

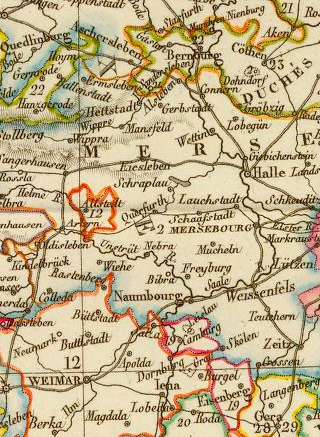

Dès ma libération définitive, je n’eus plus qu’une idée en tête : arriver à temps pour fêter les 23 ans de celui grâce à qui j’échappais aux arrêts, le prince Léopold d’Anhalt Cöthen. Je sortis le 2 décembre 1717 et son anniversaire était le 10 décembre. Mais, à Weimar, j’étais à plus de 130 km de Cöthen ! Au moins deux jours de voyage en voiture ! Et j’avais encore quelques affaires à régler avant mon départ !

Dès mon arrivée à Cöthen, je me présentai au Prince. Ainsi qu’il l’avait fait dès nos premières rencontres, il m’accueillit presque en ami, comme si rien ne s’était passé. Son sourire joyeux et ses yeux rieurs illuminaient son visage qui ressemblait à celui d’une poupée de porcelaine.

– Bonjour Monsieur Bach. Ainsi vous êtes de retour parmi nous ! J’ai entendu dire que vous aviez eu quelques problèmes avant de quitter Weimar.

– Prince, comment vous a t’on rapporté la chose ?

– Comme ceci, mon cher Bach, comme ceci…

Alors je vis apparaître la princesse Eléonore qui s’était cachée derrière un rideau juste au moment de mon arrivée. J’étais tout heureux et surpris de la voir. Elle tendit nonchalamment sa main, main que je portai à hauteur de mes lèvres en m’inclinant devant elle

– Eh bien, monsieur Bach, comment avez-vous supporté l’air frais de décembre dans les cachots de Weimar ?

– À vrai dire, madame, j’ai eu vraiment très froid !

– Savez vous ce qu’on raconte ? dit la Princesse en souriant et en regardant tour à tour tous les membres de l’assistance.

– Non, dirent quelques uns en faisant semblant de paraître surpris et curieux.

– Eh bien, à ce qu’il paraît, c’est le roi de France qui nous amène toutes ces froidures. Depuis qu’il s’est proclamé Roi-Soleil, les savants disent que certaines vapeurs ont disparu… du soleil, précisément. Ils disent aussi que c’est cela qui fait tout ce froid !

Certains s’esclaffèrent poliment avec un air de connivence.

Le prince ne voulut pas prendre parti :

– Eh bien, nous allons nous réchauffer le cœur et pour cela nous comptons sur la musique de Monsieur Bach. Je vous attends demain soir. Ensemble, nous ferons de la musique. Car je suppose que ce soir vous avez beaucoup à faire… Mais… pour ne pas vous faire attendre plus longtemps, je vous ai réservé une surprise.

Alors, précédés de laquais, je vis entrer Maria Barbara et mes trois aînés qui se jetèrent dans mes bras. Tout le monde souriait. J’étais heureux. Tout à coup je pris l’air le plus sérieux du monde.

– Prince, pour votre anniversaire, je ne sais si…

– Ne vous inquiétez pas, monsieur Bach, ce que vous ferez sera bien !

Quel changement de ton et de manière par rapport à Weimar ! Comment avais-je pu rester si longtemps là-bas, dans cette ambiance si pesante ?

Une voiture avait été mandée spécialement par le Prince pour venir chercher Maria Barbara et mes enfants, puis nous reconduire.

Je me souviens encore de l’adresse de notre maison : 25 Wallstrasse. À notre arrivée, monsieur Lautsch, le propriétaire, un drapier, m’attendait pour me souhaiter la bienvenue. Fridélène, la douce Fridélène, la sœur aînée de Maria Barbara, nous attendait sans montrer d’impatience : elle avait préféré rester à la maison.

Bien entendu, tout le monde était au courant de mes mésaventures. Et on me demanda des détails… Il m’arrivait ainsi de raconter à mes enfants des anecdotes sur ma vie passée. Parfois, à leur émerveillement, j’y mettais quelque fantaisie, mais c’était toujours pour leur édification et leur éducation, et la morale en sortait renforcée.

La maison avait bien changé : Maria-Barbara, Fridélène et notre servante Anne Elizabeth s’étaient données beaucoup de mal. Maria Barbara rayonnait de joie et de bonheur : on eût dit qu’elle était enceinte. En embrassant notre fille aînée elle ajouta :

– Sais-tu, Jean-Sébastien, que ta fille Catherine s’est montrée bonne travailleuse ?

– Je vais avoir 9 ans dans deux semaines et je ne suis plus une petite fille, répondit notre petite fille avec le plus grand sérieux.

Le lendemain matin, de bonne heure, je réunis les musiciens, les chanteurs et les chanteuses dans le lieu de répétition ; nous disposions en effet d’un local spécial dans une rue dont je ne sais plus le nom. Par contre je me souviens du numéro de la rue : c’était au n°44, chiffre ô combien symbolique !

En fait, j’avais prévu de fêter l’anniversaire du Prince depuis plusieurs mois : pour cela, j’avais repris des airs notés du temps d’Arnsdtadt ou de Mülhausen, j’en avais composé d’autres spécialement pour l’occasion. J’avais voulu que tout, dans cette musique, soit joie et bonheur : des airs gais, des rythmes de danses. Pas ou très peu de récits chantés… Le Prince Léopold ne pourrait pas me reprocher de faire de la musique religieuse : pas une seule allusion à Dieu, conformément aux principes de Calvin ! L’ensemble commençait par ces mots : « Augustissime Leopold » !

Je ne nommerai pas l’auteur de la plupart des textes : hommage y était rendu au Prince Leopold. Le Prince, comme le Roi de France, y était comparé au soleil. Et je fis même une allusion personnelle en disant que, sous sa protection, la joie venait à ceux qui avaient vécu dans la peine.

Le jour de l’anniversaire arriva. Je me souviens que cette année-là, 1717, le 10 décembre tombait un vendredi. Le Prince s’attendait sûrement à quelques petites pièces de musique mais sûrement pas à une œuvre aussi importante.

Il fut ravi. De plus en plus, il devenait un ami autant qu’un patron.

– Mon cher Bach, la surprise a été de taille ! Mais quel plaisir de vous regarder : on a l’impression que rien n’est capable de retenir cette joie qu’on voit inonder votre visage, quand vous jouez !

– Prince, il me suffit de faire la musique que j’aime pour des maîtres que j’aime !

– J’espère qu’ici, vous ne ferez jamais la mauvaise tête, comme vos précédents patrons vous l’ont si souvent reproché, qu’ils aient été princes ou bourgeois !

– Mais Prince, sachez que…

– Il suffit, monsieur Bach, je vous taquinais !

Et la poupée se mit à rire !

– À propos, Prince, vous… vous savez peut-être…

– Je sais quoi ? Monsieur Bach. Allons parlez sans peur.

– Eh bien, voilà, j’ai reçu pendant mon… mon absence… une lettre…

– … dans laquelle on vous demande d’aller expertiser l’orgue Saint Paul à l’Université de Leipzig…

– Mais comment savez-vous ?

– Monsieur Kuhnau, le Cantor de l’école de Thomas a eu la politesse de m’envoyer le messager avant qu’il ne dépose la lettre chez vous.

– Et ?…

– Cher ami, quand un homme aussi important que le Cantor de l’école de Thomas de Leipzig fait demander à un de mes musiciens une consultation, il est difficile au patron que je suis de refuser ! Je mettrai un cheval à votre disposition.

Ainsi je repartais sur les routes.

Le départ fut difficile : je voyais le visage inquiet et triste de Maria Barbara. Je compris alors que depuis quelque temps je pensais plus à la musique et au Prince qu’à ma famille. Je ne trouvais même pas le temps de savourer les progrès de mon aîné. Depuis mon entrée aux arrêts deux mois s’étaient écoulés pendant lesquels je n’avais pratiquement pas vu mes enfants. C’est en lisant sur leurs visages leurs reproches muets que je compris. Cela m’impressionna si fort que je me jurai de ne plus faire ainsi d’escapades imprévues.

Le dimanche suivant était le 12 décembre 1717. J’emmenai toute ma famille à l’office luthérien à l’Église de l’Agneau. Je tenais à montrer ainsi dès mon retour l’attachement irréductible des Bach à la foi luthérienne, dans ce pays dont le prince était calviniste. Je formai le vœu qu’aucun membre de notre famille n’aille jamais rejoindre les rangs des papistes ou des calvinistes.

Arriva en même temps que nous dans son carrosse escorté de gardes à cheval, la princesse Gisèle Agnès, la mère du Prince Léopold et d’Eléonore.

Elle avait fière allure, malgré son âge. Mes petits n’en croyaient pas leurs yeux. L’aîné, Guillaume Friedman cria :

– Dis papa, qui c’est qui qui est là dans la grande voiture ?

– On ne dit pas « qui c’est qui qui » mais seulement « qui ».

– Mais seulement qui c’est qui qui est là dans la voiture ?

Maria Barbara et Fridélène éclatèrent de rire. Moi j’étais furieux. Je pris mon fils à part et me mis en tête de lui donner une leçon. Pendant ce temps le carrosse s’était arrêté.

– Guillaume, tu vas répéter après moi : « Qui est dans la voiture ? »

– Qui est dans la voiture ? cria l’enfant exaspéré par mon insistance.

– Mais c’est moi, ta Princesse, mon petit bonhomme, dit la Princesse qui avait vu et entendu la scène et s’était lentement approchée sans que je m’en rende compte.

Je m’inclinais profondément et lui dit que j’étais son serviteur.

– Mais c’est pas vrai, il est pas serviteur, mon papa, il est le plus grand organiste du monde.

– Monsieur Bach, dit la Princesse en souriant, j’espère que vous lui apprenez mieux la musique que les bonne manières.

– Oh, ça, c’est vrai, il me fait rudement bien apprendre la musique. Mais il n’est plus souvent là et il paraît qu’il repart.

Les autres enfants regardaient leur grand frère avec une admiration sans bornes.

– Comment, vous nous quittez déjà ?

– Oui, madame, demain matin je pars pour Leipzig.

Maria Barbara et les enfants s’étaient éloignés. La Princesse Gisèle Agnès me dit sur le ton de la confidence :

– Et mon chenapan de fils qui ne m’avait même pas prévenu que son maître de Chapelle allait en terre luthérienne ! Quand on pense que moi, qui suis du parti de Luther, j’ai dirigé seule ce pays calviniste pendant plus de 10 ans, dans le seul but de léguer à mon fils un royaume prospère en veillant à ce qu’il reste calviniste ! Et vous allez en pays luthérien et il ne m’avait pas mise au courant ! Voilà ce que c’est que la gratitude !

Et elle se mit à rire d’un rire un peu forcé.

– Monsieur Bach, vous savez bien que je plaisante et que j’adore mes trois enfants. Chacun est différent. Vous avez de la chance, car, avec Léopold, vous êtes tombé sur le plus musicien des trois… Vous voyez en quelle estime je vous tiens pour vous faire ainsi des confidences… Mais quand on parle d’enfants, il n’y a plus de barrière, n’est-ce pas ? À propos, que comptez-vous faire, ici, à l’église luthérienne ?

– Mais, madame, assister aux offices avec ma famille.

– Mais vous avez un orgue tout neuf, que j’ai fait construire il y a quelques années. Et il faut bien dire que l’organiste n’a guère d’autre mérite que d’avoir le même prénom que mon défunt mari.

Pour ce qui est de la musique…

– Madame, c’est un excellent technicien et…

– Oui, c’est exactement ce que je veux dire !… Monsieur Bach, vous nous ferez bien le plaisir de jouer de temps en temps pendant les offices.

– Mais madame, je suis au service de votre fils, et, comme vous le savez sans doute, je viens de vivre des moments pénibles et d’être la victime des problèmes de la famille régnante de Weimar. Je ne voudrais pas…

– Je vois que vous êtes têtu, monsieur, comme les autres Bach, têtu et séduisant. Vous me rappelez tellement votre frère Balthazar qui était trompette ici ! Le pauvre garçon est mort à 18 ans, quelques mois avant mon mariage. Il était resplendissant !… Vous l’avez à peine connu, je crois… vous étiez trop jeune… Ah… cela fait plus de 20 ans maintenant…

Elle se tut un instant puis, têtue elle aussi, revint sur le sujet de l’orgue.

– Monsieur Bach, dit-elle, nous ne sommes pas ici à Weimar. Il y a bien longtemps, j’ai convaincu mon calviniste de mari de faire construire une église pour y rétablir le culte de la réforme selon Luther et je l’ai obtenu. Cette église est celle où nous sommes. J’arriverai bien à convaincre mon fils de vous faire jouer de l’orgue dans cette église! Allons, il fait froid, rentrons…

Elle regarda autour d’elle, comme si elle attendait quelque chose. Le carrosse était reparti et seuls quatre laquais la précédaient : elle n’avait pas tout à fait perdu l’habitude des honneurs de princesse régnante qu’elle avait connus pendant plus de dix ans.

Je rejoignis mes enfants et la Princesse entra en procession dans l’église…

Ce dimanche après-midi fut à la fois joyeux et mélancolique. Je devais absolument partir le lendemain matin lundi car mon expertise devait être terminée pour le vendredi suivant. J’en avais pour quatre jours de travail : inspection deux jours, rédaction du rapport une journée, présentation du document, repas, réception : une journée. Il me fallait donc arriver à Leipzig le lendemain lundi. Trois ou quatre heures à cheval me suffiraient. Mais je devais partir et c’était bien là le problème…

Mon petit monde m’avait préparé une petite fête. Je me souviens que Guillaume avait accompagné sa mère au clavecin : elle chantait, avec sa jolie voix fraîche et nature, un air que j’avais composé à Arnstadt en pensant à elle. Je permis ce soir-là qu’on aille au lit une demi heure plus tard que d’habitude.

Le lendemain matin, au lever du soleil, vers 9 heures, je partis. J’avais si froid sur mon cheval que j’étais obligé parfois de descendre et de marcher, car je crois bien que sans cela mes pieds, tout pieds d’organiste qu’ils étaient, auraient gelé !

J’arrivai à la nuit tombante. C’était la première fois que je voyais Leipzig.

Ce que je pus en apercevoir en arrivant ne me parut pas particulièrement séduisant. Les clochers de Leipzig, qui se détachaient sur l’horizon, annonçaient des églises de taille moyenne et les tours que je distinguai ne ressemblaient pas à des tours de château mais à des beffrois de bâtiments officiels.

Kuhnau m’avait invité à loger chez lui à l’école de Saint Thomas. En arrivant devant les murs de la ville, j’aperçus une église : on m’indiqua que c’était Saint Thomas. J’arrivai par les petits ponts sur la rivière Pleisse puis sur les fossés. Au bout du deuxième pont, une porte en pierre permettait de franchir un rempart auquel était adossé à gauche une grande maison de 3 étages. Je ne sais pourquoi, mais cette maison me frappa par la hauteur de son toit. Je passai la porte en pierre et me trouvai dans une rue étroite menant vers la place où se trouvait l’église de Saint Thomas. Là je demandai mon chemin : la maison qui m’avait frappé par la hauteur de son toit était justement l’école de Saint Thomas. Le bâtiment me parut vétuste.

Au moment où j’arrivai devant la porte principale, j’entendis comme un bruit d’explosion. Je connaissais bien ce bruit : c’était celui des élèves qui, après le silence obligé du repas, se précipitaient dans les couloirs. Des souvenirs d’Ohrdruf envahirent mon esprit pendant un court instant.

Le logement de Kuhnau se trouvait à gauche du bâtiment. Une porte spéciale y donnait accès depuis la petite rue. Je restai en arrêt devant cette porte en bois, peinte en marron : elle était très étroite, beaucoup plus haute que large. Elle comportait six panneaux : deux panneaux sur trois hauteurs, et à chaque hauteur les deux panneaux étaient de largeur inégale. Elle était équipée sur le côté gauche de trois serrures, l’une en dessous de l’autre. Elle s’ouvrait à l’aide d’une poignée située exactement au milieu, de sa hauteur et de sa largeur. Ce n’était sûrement pas voulu : c’était sans doute mon imagination qui faisait que je voyais tant de symboles dans cette porte. Mais quelle belle structure pour un chœur d’entrée d’une musique d’église, ou une double fugue avec un thème de choral !

J’étais heureux derevoir Kuhnau, car nous nous étions liés d’amitié quand nous avions expertisé ensemble un orgue à Halle. Tout de suite était née entre nous une secrète connivence. Mais nous n’avions pas eu le temps de faire vraiment connaissance : entre l’expertise de l’orgue et les repas généreux, nous avions eu seulement le temps d’échanger quelques propos sur notre métier. L’homme m’avait impressionné par une ironie mordante, un sens de la repartie, par une allure un peu distante et par un savoir infini dans beaucoup de domaines, toutes choses que, confusément, je lui enviais un peu.

Je me méfiais, tout en les admirant, de ce genre de personnages qui, à côté de la musique, avaient de nombreuses activités. Ils paraissaient tout connaître, tout savoir : le droit, les mathématiques, l’hébreu, le latin, le grec, que sais-je encore ? Kuhnau, lui, écrivait des romans aussi. J’en avais parcouru un où il se moquait des musiciens médiocres. Bref la musique n’était qu’un de ses talents. J’avais du mal à comprendre cela.

Quand le Cantor Kuhnau ouvrit la porte, je fus surpris car je ne le reconnus pas : je crus que c’était un serviteur. La première fois que je l’avais vu, un peu moins de deux ans auparavant, il était habillé avec beaucoup d’élégance : j’avais même remarqué qu’à la place de l’écharpe blanche que l’on noue d’habitude autour du cou, il portait un plastron étincelant de blancheur qui sortait de l’échancrure de sa veste et venait se finir par un nœud de fin tissu de soie qui dissimulait son cou. Un autre détail m’avait frappé : sa perruque à longs cheveux châtains autour de ses traits assez grossiers lui donnait une solennité de gentilhomme campagnard. Je me souvenais aussi de son regard curieux et attentif, qui lui faisait pencher la tête légèrement en avant et sur la droite.

C’est à ce regard que je le reconnus. Ce qui m’avait fait hésiter c’est qu’il était habillé en tenue d’intérieur, comme un vieil homme. On eût dit qu’il avait vieilli de 10 ou 20 ans. Le dos s’était voûté. Il était pris par instant de quintes de toux dont il sortait difficilement en suffoquant. Durant quelques secondes je me perdis en réflexions sur la vieillesse.

Être vieux, seul, sans enfants. Comme la vie de cet homme devait être triste ! Cela me rappela le texte d’une de mes premières musiques d’église : « J’ai 80 ans, pourquoi rester à peiner ici-bas ? ».

Heureusement, le Cantor Kuhnau, tout savant qu’il était, ne pouvait lire mes pensées. Comme toujours les gens de son âge, il n’était pas conscient de son état. Il m’accueillit avec beaucoup de gentillesse.

– Ah ! bonjour, cher ami, bonjour, comment s’est passé votre voyage ?

– Très bien, monsieur le Cantor, mais je suis frigorifié !

– Mais quand êtes-vous parti ?

– Ce matin.

– Ce matin ?

– Mais oui, le prince de Cöthen m’a prêté un cheval.

– Vous montez à cheval ?

– Oui, j’ai appris quand j’étais étudiant à Lünebourg.

– Dites-moi : et maintenant, vous avez une famille, vous êtes marié ?

– Pourquoi me demandez-vous cela ?

– Parce que vous voyez, sans enfants on n’est pas grand chose. C’est une telle joie. Tenez j’ai la chance d’avoir huit enfants, deux garçons et six filles dont trois vivent encore sous mon toit et font mon enchantement !

Ainsi, dès mon arrivée, j’avais mal jugé l’homme, je l’avais pris pour un vieux célibataire : quelle leçon d’humilité pour moi ! Ne pas juger trop vite, être patient… et surtout avec des supérieurs ! Je ne sais pourquoi, être devant un supérieur a eu toujours le don de me mettre dans un grand état d’irritation. Devant eux, j’éprouve comme un sentiment d’injustice. Et le plus souvent je perds patience. Être dans la vie comme dans mon travail : être patient… être calme et précis.

– Eh bien, oui, j’ai quatre enfants dont je suis moi aussi très fier !

– Je vous félicite, monsieur Bach, car de nos jours, les musiciens, souvent les plus connus, ont des vies plutôt dissolues. C’est sans doute du à leur volonté de séduire, ce qui les rend parfois ridicules.

– Je ne lis pas beaucoup de romans, mais le vôtre, justement sur les musiciens ridicules, m’a beaucoup amusé

– Ah !… vous l’avez lu ?

– Mais, oui, et j’avoue que le nombre de vos talents m’impressionne.

– Mais c’est indispensable, cher ami, pour toute âme curieuse comme l’est la mienne… ou la vôtre, ainsi que j’ai pu le constater lors de nos conversations à Halle, pendant ces repas qui n’en finissaient pas…

– Mais qui étaient succulents…

– Ah… Ah… Ah, je vois bien que vous ne pouvez pas renier vos origines thuringiennes ! Et vous vous souvenez de l’ami Rolle qui faisait l’expertise avec nous : on aurait dit qu’il n’avait rien mangé depuis trois semaines ! Ô rassurez-vous, je le tiens en haute estime ! Mais revenons à la musique : oui, je pense que nous nous devons d’être curieux de tout, y compris en musique. Les temps changent, Bach, ce n’est plus le temps des artisans, c’est le temps du savoir. Ici j’ai d’abord été organiste, puis cantor, ce qui, entre nous, est un travail passionnant mais nécessite une grande patience avec les enfants et les autorités.

– Ah oui ? Pourquoi les autorités ?

– Mais parce que vous avez toujours face à vous des autorités qui ne s’entendent pas entre elles et cherchent…

Il fut tout à coup pris d’une forte quinte de toux et je restai là, devant lui sans savoir quoi faire. Finalement, comme cela durait, je m’approchai et lui donnai des tapes dans le dos, ce qui le calma.

– Merci, mon ami, merci, vous avez un talent de guérisseur, dit-il en souriant… Où en étais-je ? Ah oui, il faut sans arrêt se battre pour garder ce qui vous est dû… entre le recteur de l’école, le pasteur de l’église, le consistoire, les autorités municipales, l’Université et son église Saint Paul…

– Celle dont je dois expertiser l’orgue demain ?

– Oui, c’est cela même… Vous savez, c’est un peu à cause de moi si vous êtes ici !

– Mais pourquoi m’avoir choisi ?

– Dois-je vous le dire ? C’est parce que je voulais vous revoir et vous réentendre avant ma mort !

– Mais Monsieur…

– Non, non pas de façons entre nous. Ne le dites pas à mes filles, mais je sais que je suis phtisique (je connais un peu de médecine aussi) et je sais que je n’en ai plus pour très longtemps.

Mais… je vous disais qu’il faut être curieux : je ne pouvais pas en tant que Cantor me « cantonner » dans la musique d’Église. Alors, pour la musique tout court, j’ai créé le Collegium Musicum qui regroupe des amoureux de la musique, étudiants, professionnels et bons amateurs. Cette idée a si bien marché qu’elle m’a été prise par Telemann quand il était ici, puis par un de mes élèves, et il y avait même une époque où avions deux Collegium Musicum. Enfin vous ferez ce que vous voudrez…

– Que… que… voulez-vous dire ?

– Je veux dire que vous ne resterez pas indéfiniment à Cöthen.

– Ah oui et pourquoi ?

– Mais parce qu’avec une famille et des enfants, le poste est trop risqué, vous ne dépendez que du bon vouloir d’une personne, le prince ! Ici, vous avez l’inconvénient de dépendre de beaucoup de monde, mais cela vous garantit votre emploi.

– C’est amusant car c’est exactement ce que m’a dit Telemann, un jour à Weimar… Mais je voudrais vous poser une question.

– Faites, mon cher Bach, faites…

– Comment pouvez-vous faire pour avoir tant d’activités différentes ? Car vous faites autorité dans bien des domaines : le latin, le grec, l’hébreu, la grammaire, le droit…

– Le droit est aussi mon gagne pain car je suis avocat…

– Le salaire de Cantor ne vous suffit pas ? Puis-je me permettre de vous demander combien vous gagnez comme Cantor ?

– 50 000 Francs !

– 50 000 Francs ! Mais j’en gagne 200 000 à Cöthen !

– Oui mais vous n’avez pas les cérémonies, enterrements et autres qui rapportent 200 à 300 000 Francs par an !

– Mais comme revenu sûr, il n’y a que 50 000 Francs ?

– En tant que Cantor, oui.

– Ah bon !… Où en étions-nous ? Ah oui ! J’en étais à vous demander comment vous faites pour faire tant de choses ?

– Je conçois clairement les choses dans ma tête puis rédige vite. Vous avez vu, à Halle, en combien de temps j’ai rédigé le rapport ? Mais je reconnais que vous m’aviez bien aidé car vous, vous aviez la rapidité de jugement d’un très grand connaisseur.

– Oh monsieur, vous me flattez…

– Mais non, Bach, je le pense sincèrement.

Je ne pouvais le dire à Kühnau, mais moi aussi je le pensais !

– Eh bien moi, dis-je à Kuhnau, j’ai beaucoup réfléchi à tout cela, mais je suis d’un avis différent du vôtre. Avoir un esprit clair ne veut pas dire qu’on doive faire autant de choses différentes. Je vois encore mon père à Eisenach, là où je suis né : il s’affairait à une multitude de travaux très variés, tâches qui, la plupart du temps, ne l’intéressaient pas, car seule la musique le passionnait. S’il avait pu ne faire que de la musique, il aurait été un homme heureux.

– Mais nous sommes dans une époque différente : tout change, regardez ce Descartes qui nous vient de France…

– Oui, son ami Rameau, ce grand musicien, dit je crois que la musique, ce sont des petites bêtes qui viennent cogner nos oreilles et transforment nos humeurs…

– Mais qui vous dit que ce n’est pas le cas ?

– Mais c’est pour le Seigneur et à sa seule Gloire que nous faisons de la musique !

– Mais non, Bach, voyons ! Quand vous écrivez des pièces pour clavecin, quand vous faites une musique chantée pour l’anniversaire d’un prince, ce n’est pas seulement pour Dieu, c’est aussi parce qu’il est agréable à l’homme d’entendre ces sons. L’explication de Descartes n’est pas plus bête qu’une autre. Nos sentiments, nos affections, le plaisir que nous éprouvons sont bien créés par quelque chose : on peut appeler cela humeurs, affections, sentiments ou autrement. En provoquant en nous une sensation agréable, la musique évoque toujours en nous quelque chose : c’est pourquoi je crois beaucoup à la musique qui décrit un sentiment, une situation, que sais-je ?

– Alors, pourquoi ne faites-vous pas des opéras ?

– Non, je veux décrire et rien d’autre. La musique plus des décors ou plus des intrigues de théâtre, plus une scène, ce n’est plus de la musique.

– Là, je suis bien d’accord.

– Par contre la musique peut décrire des sentiments… ou même des situations.

– Comme dans votre combat de David et Goliath…

– Ah, vous connaissez aussi ma musique !

– Oui, au moment de sa parution, j’ai joué cette sonate sur le combat de David et Goliath

– Tiens ! J’avoue que je me suis bien amusé en écrivant cela. Et puis, j’ai innové. Je crois qu’avant moi on n’avait jamais fait une sonate qui raconte une histoire.

– Eh bien justement, moi, votre idée m’a beaucoup plu, et à cette époque je ne pensais moi aussi qu’à des musiques de ce type. Je me souviens avoir raconté une histoire en musique : le départ de mon frère au service du roi de Suède.

– Cela me ferait plaisir de l’entendre.

– Mais… c’est une œuvre de jeunesse.

– Allons ne faites pas tant d’histoires. Et puis… nous avons assez parlé. Place à la musique.

Je me mis à jouer l’air du postillon. Comme je jouai, je vis la porte s’entrouvrir sans bruit. Trois jeunes femmes vinrent sur la pointe des pieds s’asseoir dans des fauteuils. Je me mis alors, je ne sais pourquoi, à reprendre toute mon œuvre depuis le début. Tout en jouant j’annonçais le morceau… « Voici les flatteries de tes amis pour te détourner de ton voyage »

Les trois jeunes filles riaient de bon cœur.

Je fus très applaudi. L’ambiance de la maison avait complètement changé.

– Bravo, pour une œuvre de jeunesse c’est fort bien réussi.

Je souris.

– Oui, si l’on veut… mais ces descriptions ne me satisfont pas entièrement.. Vous excuserez ma franchise : je veux vous faire un aveu.

– Mais oui, bien sûr, allez-y !

– Eh bien, voilà. Dans votre sonate « le Combat David contre Goliath », vous avez représenté en musique les tremblements de peur des Israélites devant le Géant Goliath avec au dessus l’air du choral : « Des profondeurs je crie vers toi ». Mais… mais… excusez-moi encore de ma franchise mais… en écoutant ces tremblements en musique, j’ai plutôt pensé à une prière, une supplique, une demande de pardon, et je me suis permis d’adapter votre idée rythmique au texte et à la mélodie du Choral « Aie pitié, Seigneur »

- … Me… permettez-vous de vous le jouer ?

– Allez-y, je vous écoute…

– Oui, monsieur Bach, allez-y, firent les trois sœurs comme en écho.

Je fus écouté dans un silence absolu, que je sentais devenir plus dense au fur et à mesure que je jouais. À chaque accord Kuhnau secouait légèrement la tête, les yeux fermés. Quand j’eus fini de jouer, le silence était tel qu’il donnait l’impression que la musique flottait encore dans la pièce…

– Mais comment avez-vous pu transformer mon œuvre en une chose si absolument belle ?

– Vous me flattez, monsieur le Cantor… Comme vous avez pu le constater, la même musique ou presque a servi à exprimer des sentiments radicalement différents.

– Vous voyez bien que ce n’est pas uniquement à la gloire de Dieu que vous faites de la musique, que c’est aussi pour vous, pour exprimer ce que vous avez de plus profond en vous. Vous venez d’en faire la preuve.

Je restai silencieux. Cela me rappelait les réflexions qui m’étaient venues en prison. Depuis mon arrivée à Cöthen, je n’avais plus de musique d’église à composer.

– Bach, croyez-en un vieil homme : essayez de faire de la musique pour exprimer ce que vous avez en vous et non pas toujours pour les autres, pour la gloire de Dieu ou pour l’amusement des Princes.

Tout à coup, je leur dis :

– Avez-vous un violon ?

Une de trois jeunes filles, la plus jeune je crois, sortit et revint avec un violon. Je pris l’instrument et, pour la première fois de ma vie je me laissai complètement aller à mon inspiration.

J’avais vaguement en tête le dessein d’une chaconneet je jouai, longuement.

Je m’arrêtai. Il y eut un long silence.

– Jamais, je n’ai entendu cela. Comment dire ?

– Pourquoi dire quelque chose ?

Il ne m’entendit probablement pas car il continua comme se parlant à lui-même :

– Vous faites en sorte qu’en jouant une succession de notes, on a l’impression d’entendre les accords qui devraient les accompagner.

Il y eut un autre silence.

– Bach, à part la musique, que faites-vous d’autre?

– Mais… rien… rien. Je ne fais rien d’autre que de la musique. Je travaille énormément. Je cherche à progresser. Je ne sais produire que des œuvres qui me font progresser.

– Mais qui vous font progresser dans quoi ? Mesurez-vous déjà l’exceptionnelle qualité de ce vous faites ?

– Je ne sais pas faire de musique répétitive. Je veux toujours faire autre chose oui… progresser. Et mes enfants prolongeront mon œuvre… La musique que je sens en moi est comme la recherche indéfinie de la perfection… (vous allez encore ne pas être d’accord) de la perfection divine. Nous devons mériter les dons que Dieu nous a donnés. Je suis luthérien, Kuhnau, ne l’oubliez pas.

Silence. Sans même m’en rendre compte, j’avais appelé ce vénérable personnage « Kuhnau », sans lui dire « monsieur ».

– Je comprends, maintenant, pourquoi vous dites : je ne fais rien d’autre que de la musique. Quand vous êtes arrivé, étant donnée la différence d’âge, j’avais l’impression qu’il était de mon devoir de vous donner des conseils et même des leçons. Maintenant… je viens de comprendre qu’on puisse se consacrer entièrement à la musique.

Un conseil pourtant : vos enfants, apprenez-leur la musique, oui, mais faites-leur faire des études.

Maintenant, monsieur Bach, avant que vous n’alliez dormir, je voudrais vous faire un cadeau. Ce sont quelques pièce réunies en quatre parties et que j’ai rassemblées sous le nom de « Études de Clavier ». Regardez-les à tête reposée, quand vous serez rentré à Cöthen…

Je pris le document et ne pus m’empêcher d’y jeter un coup d’œil. À force de travail, j’étais maintenant capable de lire et d’assimiler très vite une partition. Je n’avais plus besoin de la recopier comme autrefois. Je vis tout de suite que Kuhnau avait réalisé un travail remarquable d’homme de science. II utilisait la tierce majeure et la tierce mineure dans une série continue de 12 demi-tons. Je ne pus m’empêcher de lui faire part de mon admiration.

– Mais, Bach, comment avez-vous pu, d’un simple coup d’œil comprendre mon œuvre ?

– C’est que j’ai déjà un peu réfléchi au problème.

J’emportai ces Études pour Clavier, décidé à les regarder plus tard en détail. Plus tard, à partir de cette idée, je fis le Clavier Bien Tempéré.

Le lendemain, je commençai l’expertise de l’orgue de l’église de l’Université de Leipzig. Je fis la connaissance des autorités du lieu. J’étais étonné du nombre d’étudiants que je voyais. Je pensai à la réflexion de Kuhnau : quand ils seraient grands (j’avais hâte qu’ils grandissent), mes enfants iraient sûrement dans ce genre de lieu… Moi je n’avais jamais voulu y mettre les pieds, alors que j’aurais très bien pu le faire. Mais les hommes de loi en général m’horripilent, tout ce qu’ils disent me paraît évident. Je l’avais clairement écrit à Becker, lors de mon refus du poste de Halle.

Certains disent que si je l’avais voulu, j’aurais pu être un grand savant, en mathématiques ou en architecture (deux domaines qui, il est vrai, me fascinent), et devenir un homme célèbre. Et après ? Nous sommes tellement peu de chose face à la mort, face à ce Dieu que nous retrouverons bientôt. Je savais que la musique est fugitive et que mon œuvre disparaîtrait après moi, même si je m’y sentais un des meilleurs. Qui donc se souvenait des musiciens des temps anciens, les choses avaient tellement changé !

L’expertise me donna l’occasion de faire la connaissance du Recteur de l’Université, le Dr Rechenberg et d’un constructeur d’orgues que je ne connaissais pas encore, Monsieur Scheibe. Je rédigeai mon rapport et rentrai à Cöthen. Pendant le voyage de retour, je réfléchis à tout ce qui m’était arrivé pendant ce bref séjour à Leipzig.

Le 29 décembre fut l’occasion d’une fête en famille : c’était le jour des 9 ans de ma fille aînée Catherineet c’est ce même jour que j’eus la joie de recevoir mon salaire de cinq mois : pas moins de 83 300 Francs, plus que je n’en avais jamais touché en une fois. Il était temps ! !

Quelques jours après, au début de 1718, pendant une répétition, j’entendis une voix qui m’appelait en chuchotant mais avec une telle insistance que cela était encore plus gênant que si elle m’avait appelé à voix haute.

– Maître, Maitre, Psssst… Maître.

Quelle ne fut pas ma surprise de voir Ziegler, un de mes élèves de Weimar, celui qui m’avait fait venir à Halle pour tenter de me débaucher ! J’arrêtai la répétition.

– Ah… Ziegler, quelle bonne surprise, comment vous portez-vous ?

– Bonjour, Maître, je suis désolé, avez-vous reçu ma lettre ?

– Oui Maria Barbara m’a dit que pendant mon… absence une lettre de vous était arrivée… Bien sûr, vous logez chez moi !

– Oh Maître je ne veux pas vous…

– Si, si j’y tiens, …alors dites-moi, qu’avez-vous fait ? En quoi avez-vous progressé ?

– J’ai beaucoup réfléchi à votre conseil de jouer les chorals en pensant aux mots du texte.

– C’est bien, Ziegler, c’est bien.

– Cela m’aide beaucoup : pour les cycles de cantates que je compose actuellement, j’ai constamment…

J’apercevais certains musiciens qui s’impatientaient car l’interruption de la répétition se prolongeait.

– Écoutez, Ziegler, nous continuerons cette conversation tout à l’heure. En attendant, allez donc vous installer chez moi.

– Merci, maître…

La répétition terminée, comme je me dirigeai vers notre maison, j’entendis de la musique. Je reconnus un de mes chorals pour orgue. Arrivé devant la maison, j’ouvris la porte sans bruit. J’allai à pas feutrés dans le salon et là, j’aperçus de dos Johann Ziegler qui s’était mis au clavecin et faisait chanter à mon fils aîné un air de choral avec les paroles pendant que lui même jouait un de mes arrangements de ce choral pour orgue. Maria Barbara tenait Bernard sur les genoux et les regardait avec tendresse. Emmanuel assis par terre les écoutait avec attention.

Je me souvenais que j’avais enseigné ce choral à Ziegler quand il était mon élève à Weimar. Guillaume se débrouillait fort bien et chantait la mélodie avec beaucoup d’expression.

Je les laissai terminer et applaudis. Le petit Bernard se mit aussi à taper ses mains l’une contre l’autre en éclatant de son rire d’enfant. Ziegler se retourna et me vit. Comme s’il se sentait coupable, il dit :

– Oh pardon, Maître, je ne vous avais pas entendu.

– Je vous en prie, Ziegler, ne m’appelez pas Maître, nous avons à peu près le même âge et nous sommes confrères maintenant. Alors, comment se porte t’on à Halle ? J’espère au moins que vous ne venez pas me débaucher une nouvelle fois !

– O Maî…, non, bien sûr, mais je peux par contre vous annoncer une bonne nouvelle.

– Ah oui ?

– Eh bien voilà, je vais être père.

Maria Barbara s’en montra si heureuse qu’elle sauta de joie.

– Comme je suis heureuse pour vous !

– Justement je voulais vous demander… est-ce que vous accepteriez… Maît… mons… Bach, puis-je vous parler seul à seul ?

– Oui, bien sûr !

Il s’approcha de moi et me chuchota dans l’oreille :

– Voilà… je voudrais vous demander… si vous accepteriez d’être le parrain de mon enfant.

– Ziegler, je vais vous faire une proposition. Si c’est un garçon, je serai parrain et si c’est une fille, ma femme sera marraine.

En apprenant la nouvelle Maria Barbara eut son inconcevable sourire et se jeta dans mes bras.

– Pourvu que ce soit une fille dit-elle, ce serait la première fois que je serais marraine ! Et tu m’as tant parlé de Halle, de l’hospitalité des habitants… et de la cuisine qui y semble fort bonne !

– À propos, Ziegler, dites moi est-il vrai que Haendel doit bientôt venir à Halle et qu’il souhaite revoir sa ville natale ? Prévenez-moi s’il vient. J’aimerais beaucoup le connaître…

– Je vous promets de vous tenir au courant.

– Et vos musiques d’église… racontez-moi.

Il m’expliqua comment il travaillait dur pour qu’une musique d’église soit prête chaque dimanche. Notre discussion se prolongea jusqu’à une heure fort avancée de la nuit.

Quelques semaines plus tard, au mois d’avril, nous apprenions que Ziegler avait eu une fille. Malheureusement, il nous fut impossible d’aller à Halle pour le baptême car Maria Barbara était enceinte : ses débuts de grossesses étaient toujours un peu difficiles. Je compris que, sans vraiment le montrer, elle était très déçue.

Ziegler était un ami fidèle, je l’appréciais de plus en plus. Son intervention avec mon fils me fit réfléchir sur la manière dont je devais enseigner la musique à mes jeunes enfants. Je n’avais pas vraiment trouvé comment faire. Moi, je n’avais suivi aucune méthode, je n’avais eu que des formateurs successifs et disparates : mon père, mon cousin, mon frère, les professeurs d’école, les organistes.

J’avais écrit le Petit Livre d’Orgue mais il n’était pas fait pour des enfants. Et puis je n’avais ni goût ni plaisir à apprendre à des enfants trop jeunes. En fait, j’étais assez maladroit avec les très jeunes enfants. Les élèves que j’avais appréciés jusque là étaient de jeunes adultes.

Mais je ne manquais jamais une occasion de faire entendre de la musique à mes enfants. Ils étaient en quelque sorte enrobés de musique. Et, dès qu’il y avait un clavicorde à accorder, un clavecin dont il fallait régler le pincement des cordes, une touche d’orgue à démonter, je m’arrangeai pour qu’ils puissent voir ce que je faisais.

Il faut bien dire aussi que pendant ces premiers temps à Cöthen, je n’avais guère l’esprit libre pour m’occuper de l’éducation musicale de mes enfants ni de qui que ce soit d’autre d’ailleurs. Je devais produire presque chaque soir pour le prince des œuvres nouvelles. Heureusement, mon esprit me portait vers des œuvres de joie, de plaisir et de danse. Je rivalisais de virtuosité avec mes collègues musiciens qui pour la plupart venaient de Berlin : le nouveau roi de Prusse, là-bas, les avait tous renvoyés car il n’aimait pas la musique. Tout me conduisait donc à faire de la musique pour le plaisir des autres et pour mon propre plaisir. Le Prince Léopold n’était pas le dernier à jouer avec nous : il jouait de la viole de gambe.

Ainsi je composais énormément. Pourtant à chaque fois, j’avais l’impression de faire œuvre nouvelle et originale. Je connaissais, grâce à un travail incessant et ma soif de curiosité, beaucoup d’œuvres de musiciens de l’époque. J’avais l’impression de découvrir par une sorte d’intuition ce que chacun m’apportait et de métamorphoser mes découvertes en une expression qui n’appartenait qu’à moi. Je savais maintenant composer en exprimant la joie, la tristesse, la mélancolie et toutes les variétés des sentiments les plus intimes.

C’est de cette époque que datent des œuvres pour instruments seuls : je pris ma revanche sur Pisendel (souvenez-vous, je me l’étais promis quand je l’avais vu à Weimar) en composant et en jouant moi-même des sonates pour violon seul dont une incluait la chaconne esquissée chez Kuhnau, des œuvres pour violoncelle seul que mon excellent ami Abel, musicien de la cour ainsi que le prince lui-même jouèrent avec enthousiasme. Les énumérer toutes serait fastidieux. Je le répète : il suffit de les écouter et de les travailler. Je composai des concerti, des suites de danses, des sonates, des partitas… dont je ne conservais que rarement les partitions.

Heureusement, j’avais tout de même gardé quelques unes de ces partitions et c’est grâce à elles qu’il m’arriva une aventure assez étonnante, aventure qui aboutit à mes « Six Concerts pour divers Instruments ».

Voici l’histoire.

Une année, le prince Léoplold m’emmena avec lui et quelques autres musiciens « prendre les eaux » à Carlsbad. C’était un voyage fort long, plus de 400 km, d’autant plus que nous emportions avec nous divers instruments de musique qui nous tenaient fort à cœur et en particulier un clavecin.

Le prince n’était pas malade du tout mais « prendre les eaux » était pour lui une occasion de faire un voyage, de rencontrer d’autres princes. C’était aussi, pour nous qui l’accompagnions, l’occasion de montrer notre savoir faire et notre talent. Nous étions venus à six : deux violoncelles-gambes (dont l’ami Abel), un violon, un hautbois, un basson et moi. Léopold n’était pas le seul prince à venir avec ses musiciens. C’était à celui qui présenterait la musique la mieux jouée, la plus récente et la plus moderne.

Le départ pour Carlsbad avait été fixé en mai : Maria Barbara en était à son cinquième mois de grossesse et je constatai que, comme d’habitude, passé ce délai, elle retrouvait l’éclatante santé des femmes enceintes.

Quelques jours après notre arrivée, je me promenais dans les rues de Carlsbad en compagnie de mes cinq amis musicien. C’était après un bon repas, servi comme chaque jour pour les gens de la suite de notre prince. Le soleil était radieux. Les rues étaient encombrées de voitures, de carrosses, de promeneurs à pied ou à cheval. Tout à coup nous avons vu venir quelqu’un vers nous qui criait :

– Messieurs, messieurs !

C’était un laquais. Mes amis musiciens, qui étaient venus travailler à Cöthen parce qu’ils avaient été renvoyés par le roi de Prusse, le reconnurent tout de suite :

– Mais c’est un des anciens laquais de notre feu roi Frédéric 1er !

– Messieurs, messieurs, Monseigneur aimerait vous parler.

– Monseigneur ?

– Monseigneur le margrave de Brandebourg ! Il est là dans son carrosse, venez !

Et en effet un carrosse était arrêté un peu plus loin. De la fenêtre sortit une main gantée puis un bras qui nous faisait signe d’approcher. Abel était un peu devant nous et il arriva le premier. On l’entendit s’exclamer sur le ton de joie et de surprise de tout homme qui retrouve quelqu’un qu’il apprécie et qu’il croyait ne plus revoir :

– Monseigneur !

– Abel ! Comme je suis heureux de vous revoir. Comment se fait-il que vous soyez ici ?

– C’est que… Monseigneur…

– Allons Abel, n’ayez pas peur de parler. Justement je me dirige vers ma résidence qui est là, tout près. Montez, montez avec moi, Abel, montez avec moi et bavardons.

– C’est que… Monseigneur… Je suis avec des amis musiciens. Je vais demander à notre Maître de Chapelle, Monsieur Bach…

– Comment… Bach est ici ?

J’avais entendu ce que le Margrave avait dit et me précipitai

– Pour vous servir, Monseigneur.

C’est ainsi que, pour la première fois, je vis Chrétien-Louis, Margrave de Brandebourg, frère cadet de feu le roi Frédéric 1er de Prusse et oncle du roi actuel, Frédéric Guillaume 1er. Il me fit l’effet d’un homme affable, mais il avait l’air à la fois inquiet et désabusé. Il semblait avoir au moins cinquante ans mais il était, paraît-il, plus jeune.

– Bach, monsieur Bach, c’est donc vous dont ma nièce, la Reine de Prusse, m’a tant parlé ?

– Comment Monseigneur ? La Reine de Prusse ?

– Écoutez, messieurs, j’ai ma résidence tout près d’ici, dans ce grand bâtiment. C’est là qu’il y à quelques années, je venais avec mon frère le roi, quand il était encore de ce monde…

Le margrave s’arrêta un moment de parler. Puis il reprit :

– Venez m’y rejoindre dans une demi heure, nous pourrons bavarder.

– C’est que… Monseigneur.

– Quoi, qu’y a t’il encore, mon bon Abel ?… Ah oui, je vois : vous êtes sans doute au service d’un prince qui prend les eaux ici et vous voulez lui demander s’il veut bien… Mais au fait de quel prince s’agit-il ?

– Le Prince de Cöthen est notre maître et…

– Où se trouve donc ce Cöthen ?

– En Saxe, monseigneur, un peu au sud de…

– Bon, bon, bon, c’est bien, Abel, je vois que vous êtes toujours aussi précis et que vous connaissez la géographie…

À ce moment surgit de l’autre côté de la rue et en sens inverse un autre carrosse et on entendit une voix que je connaissais bien.

– Eh ! mes amis musiciens, que faites-vous là au milieu du chemin ?

C’était notre cher prince Leopold de Cöthen. Abel se précipita vers lui, il voulut lui faire une révérence mais se heurta violemment le genoux à la marche du carrosse. Il fit une grimace et se mit à se tenir le genoux des deux mains. Tout le monde éclata de rire.

La rue principale de Carlsbad était maintenant complètement bouchée et on commençait à entendre les vociférations des cochers et des marchands qui ne pouvaient plus avancer. Les deux carrosses se rapprochèrent lentement. Comme ils étaient en sens inverse, leurs fenêtres furent bientôt côte à côte. Le margrave et le prince se saluèrent.

– Monseigneur, dit le Prince.

Il semblait savoir qui était le margrave. Ou peut-être avait-il remarqué les armoiries sur le carrosse. Il avait une attitude respectueuse que je ne lui avais jamais vue auparavant.

– Monseigneur, je vois que vous êtes en pays de connaissance.

– Mais bien sûr, Prince : j’ai beaucoup apprécié ces musiciens quand ils étaient au service de mon frère, le feu roi de Prusse. Mais je ne connaissais pas encore Monsieur Bach. Vous… vous êtes le Prince de… Cöthen sans doute ?

Le prince ne répondit pas tout d’abord puis il sourit de son large sourire de poupée de porcelaine : il était ravi car il croyait avoir été reconnu par le margrave…

– Je proposais justement à ces messieurs de venir me voir dans ma résidence pour que nous bavardions un peu. Prince, y voyez-vous quelque inconvénient ?

Notre jeune et bouillant Prince répondit :

– Mais en aucun cas, Monseigneur. Toutefois, Monseigneur, avec votre permission, puis-je vous faire une suggestion ?

– Mais faites, Prince, faites donc…

– C’est que ce soir nous avons l’intention de faire de la musique dans ma résidence. Bach nous présentera quelques nouvelles œuvres de son invention et moi-même, je jouerai…

On entendait le bruit des cris et des vociférations s’amplifier de minute en minute mais le Margrave et le Prince ne semblaient y prêter aucune à attention.

– …de la viole gambe.

– Fort bien, Prince, fort bien. Je suis moi-même venu avec mes 6 musiciens. Pourquoi ne pas les réunir tous ce soir pour un grand concert. Je vous invite.

Abel ne put s’empêcher de dire.

– Quelle merveilleuse idée !

Le Prince de Cöthen le regarda, l’air furieux, puis il changea tout à coup de visage et exhiba un large sourire.

– Ce serait avec joie, mais nous avons amené jusqu’ici à grand peine un clavecin pour Monsieur Bach et je crains que d’ici ce soir son déménagement…

– Eh bien soit, Prince. Puisque vous m’y invitez avec tant de grâce, je me rendrai dans votre résidence ce soir, vers huit heures. Je vous envoie mes musiciens deux heures avant pour qu’ils fassent connaissance avec les vôtres.

Et il donna ordre à son cocher d’avancer dans la foule compacte des voitures, carrioles et carrosses enchevêtrés au milieu de la rue.

Le Prince était radieux : il était parvenu à ce qu’un des membres éminents de la famille du roi de Prusse, de surcroît grand Électeur de l’empire, accepte de venir dans sa propre résidence ! Il envoya des laquais le faire savoir dans tout Carlsbad. Il se trouve que la Souveraine de Saxe, Christiane Eberhardine, l'épouse du roi de Pologne et Électeur de Saxe, que l’on appelait Auguste le Fort, prenait elle aussi les eaux à Carlsbad. Elle était l'objet d'un grand respect de tous les luthériens car elle avait refusé, malgré l'ordre de son tout puissant mari de se convertir au catholicisme : elle fit demander au Prince de Cöthen de se joindre au concert. Notre Prince était au comble du bonheur !

En fin d’après-midi arrivèrent Emmerling, Kotowski, Hagen, Kültau, Emmis, et Ellinger, les musiciens du Margrave. Abel et mes autres musiciens de Cöthen les connaissaient bien, car ils avaient joué ensemble quand ils étaient à Berlin. Ils nous racontèrent que le nouveau roi de Prusse, malgré son horreur de la musique autre que militaire, n’avait pas osé reprocher à son oncle, le Margrave leur maître, son goût pour la musique. Cela expliquait leur présence auprès de lui. Ils étaient excellents musiciens et jouaient surtout de la musique italienne, dont certaines pièces que je ne connaissais pas.

L’idée me vint, pour le concert du soir, de doubler les instruments: nous avions ainsi deux hautbois, deux bassons et deux violons, ce qui fut du meilleur effet. Notre plaisir de jouer ensemble se communiqua à la nombreuse assistance qui nous félicita chaleureusement.

Le Margrave de Brandenbourg fut, pendant tout le concert, un auditeur particulièrement attentif. Il vint me voir après et me dit :

– Monsieur Bach j’ai beaucoup apprécié vos compositions. J’ai particulièrement aimé ce passage où la flûte et le violon dialoguent comme en écho.

– Monseigneur, je n’avais pas pensé qu’on put entendre cela comme un écho, mais à la réflexion… Prince, vous montrez ainsi un goût si fin, infini et si délicat pour notre art que je ne manquerai pas à l’avenir de tenir compte d’une si remarquable observation.

– Vous me plaisez, monsieur. Nous nous reverrons, monsieur Bach, nous nous reverrons, je vous le promets, si toutefois Dieu le veut.

Les hôtes ne partirent pas tout de suite et se mirent à discuter entre eux, ce dont notre Prince fut ravi. Chacun manifestait un grand respect pour la Souveraine de Saxe Christiane Eberhardine et pour le Margrave Chrétien Louis de Brandebourg. Elle écoutait en souriant, lui parlait en s’amusant. Elle était reine et inspirait le respect : elle pensait sûrement au Dresde d'avant (son refus de devenir catholique), lui était à la fois une haute personnalité et le plus âgé d’entre nous : il parla du Berlin d'avant (la mort de son frère). Il se mit à bavarder avec tous les musiciens. La conversation était emprunte de nostalgie. Quand il parlait, tout le monde se taisait :

– Messieurs, je tiens à vous féliciter, dit-il, je vous connais tous (sauf Monsieur Bach que je découvre aujourd’hui) puisqu’il y a quelques temps, lorsque feu le roi mon frère était encore en vie, vous étiez tous à Berlin. Le hautbois et le basson sont toujours remarquables (Jean-Louis Rose et Jean Christophe Torlée s’inclinèrent respectueusement). Ce soir, le violon n’avait pas tâche facile : Monsieur Bach ne l’a pas épargné en composant une partie aussi virtuose dans sa pièce de concert ! (Martin Marcus rougit de plaisir). Le violoncelle a fort bien soutenu l’ensemble (Christian Bernard Linigke fit un signe de la main). Quant à Abel avec sa gambe, sa réputation n’est plus à faire (Abel vint mettre un genou en terre devant le margrave). Reste Monsieur Bach ou plutôt son clavecin

– Prince, cet instrument a fait un dur voyage, risquai-je.

– Ah… Ah… vous reconnaissez donc vous-même que cet instrument n’est pas parfait et qu’il vous a quelque peu… trahi ?

Et il jeta un œil furtif en direction de notre Prince Léopold qui parut soudain contrarié.

– Savez-vous qu’à Berlin nous avons gardé quelques constructeurs de clavecins remarquables ? Même s’ils n’intéressent pas beaucoup mon neveu le roi car ils ne lui rapportent pas d’argent, ils sont toujours là !

Puis se tournant vers le Prince Léopold :

– Prince, je vous suggère de m’envoyer Bach à Berlin pour lui faire découvrir nos constructeurs de clavecin. Il en est un particulièrement réputé qui s’appelle… Michel quelque chose… Rappelez-moi son nom, Abel.

– Vous pensez peut-être à Michel Mietke ? dit Abel

– Oui, c’est cela. Allez voir cet homme de ma part. Bien entendu, tous les frais de séjour de Monsieur Bach seront à ma charge.

Bien que piqué au vif, le Prince Léopold ne pouvait refuser une telle offre.

À la mi juin, nous étions rentré à Cöthen.

Le mois suivant je partais pour Berlin.

Le lendemain de mon retour, Leopold me demanda de lui faire un récit de mon voyage. Il m’avait convoqué un peu avant l’heure où nous faisions habituellement de la musique et avait réuni ses proches : la chère Princesse Eléonore, la sœur du prince, qui était arrivée de Weimar la veille, leur frère, le Prince Auguste Louis

(sa présence me surprit : il venait rarement car la musique l’ennuyait) ainsi que deux hauts dignitaires de la cour : von Zanthier et von Heyse avec son épouse. Tous brûlaient de curiosité et attendaient mon récit sans patience. Le prince demanda :

– Avez-vous été reçu par le roi ?

Puis d’autres questions fusèrent.

– Comment est-il ?

– Est-il vrai qu’il bat sa femme et ses enfants ?

– Est-il aussi gros qu’on le dit ?

– Comment est Berlin ?

Comme on l’a déjà lu dans ce récit, je n’aime pas écrire mais j’ai toujours éprouvé un certain plaisir à raconter, parfois même à mes dépens. Je pris donc la parole.

– Je vais commencer par répondre au Prince. Oui, Berlin est une ville splendide avec de forts beaux palais : il y a là un grand nombre de Français protestants, chassés par le roi de France et qui ont amené tout leur savoir faire. Non, je n’ai pas rencontré le roi : il n’y avait aucune raison à cela puisqu’il proclame partout son aversion pour les arts et les sciences. Par contre je l’ai aperçu un jour où je me rendais chez Maître Mietke, le constructeur de votre futur clavecin. Le roi descendait de son carrosse pour venir contrôler les plantations de choux dans la cour d’un de ses palais.

– Que dites-vous là ?

– Oui… le roi de Prusse pense que les châteaux qu’a fait construire son père à Berlin sont trop grands et que les jardins d’agrément ne servent à rien. Alors il y fait planter des choux pour que ces jardins produisent plus !

Toute l’assistance s’esclaffa de rire, sauf le frère du Prince.

Léopold dit :

– Nous pourrions faire cela ici et l’eau des fossés du château servirait à arroser les choux, qu’on planterait tout autour. Une forêt de choux autour de mon château à la place de nos beaux jardins !

Le rire fut général, sauf le frère du Prince qui restait de marbre.

Je continuai mon récit :

– Produire plus, il paraît que le roi n’a que ces mots à la bouche… Mais vous m’avez posé une question sur sa corpulence. Toute description est impossible, car on ne me croirait pas. Allez à Berlin et essayez de le voir. Comment vous dire : on a l’impression qu’il est plus large que haut. Il lui faut plusieurs hommes pour l’aider à descendre de son carrosse. Et quels hommes ! Il n’accepte, paraît-il, comme soldats, que ceux qui mesurent plus de deux mètres de haut !

– Et le Margrave de Brandebourg ?

– Je me suis rendu à son château de Malchow où il réside actuellement. C’est là qu’il m’avait invité à loger. Il m’a accueilli et m’a reçu avec une grande amabilité. Il ne m’a parlé qu’en français ! J’ai joué pour lui avec ses musiciens que vous avez connu à Carlsbad et qui sont devenus des amis.

Je restai un instant sans parler, plongé dans mes souvenirs.

– Alors, Bach,… et mon clavecin ? dit le Prince

– Prince, je puis vous confirmer que le Margrave est un connaisseur. Les instruments que fait Mietke sont remarquables. J’ai demandé certains aménagements qui feront je crois de cet instrument un des plus beaux d’Allemagne.

– Nous attendons tous cela avec impatience. Quand sera t’il prêt ? Zanthier, vous souvenez-vous de ces instruments que nous avons vu lors de notre voyage en France et en Italie, et qui sonnaient si bien ?

– Oui, Prince, mais je crois qu’avec les conseils de Monsieur Bach, nous aurons…

– Mais je n’en doute pas un seul instant, Zanthier… À propos, Bach, comment va votre petite famille ?

– Très bien, Prince, vous savez sans doute que j’attends un enfant.

– Oui, bien sûr, dit le Prince d’un ton de connivence. Quand viendra t’il au monde ?

– Dans quatre ou cinq mois je suppose.

– Et comment se porte la mère ?

– À présent, très bien.

– Eh bien, Bach, je vais vous faire un aveu : notre petite réunion est en fait aussi une petite conjuration. Nous avons décidé moi, ma sœur, mon frère, von Zanthier et Mme von Heyse ici présents de vous proposer d’être les parrains et marraines de votre enfant. Qu’en dites-vous ?

Ce coup me prit par surprise. Les idées défilèrent dans ma tête à une allure folle. J’étais très honoré : aucun de mes enfants n’avait eu jusqu’alors de parrain ou de marraine noble. Mais… ceux-ci étaient tous calvinistes et moi j’étais luthérien. Je n’aimais pas qu’on m’impose les choses dans le domaine religieux. Je dois pourtant avouer que ce fut le bonheur d’être ainsi accepté dans leur monde qui submergea tout.

Je me confondai en remerciements et me surpris à dire, en m’inclinant profondément devant le Prince :

– Prince, je suis sûr que ce sera un garçon : je l’appellerai Léopold August, comme vous Prince !

Tout le monde sourit. À ce moment entrèrent mes amis musiciens. Ils me demandèrent eux aussi des nouvelles de Berlin où, pour la plupart, ils avaient encore de la famille. La soirée fut très agréable. Je jouai ce soir-là avec Martin Marcus une pièce à deux violons que j’avais composée récemment et qui me remplissait de joie.

Elle était en trois mouvements, comme tous mes concerts, et je l’appelai concerto pour deux violons concertés. Elle était en ré mineur, ton par lequel comme on l’a vu, j’aime particulièrement commencer et finir mes œuvres (car entre le début et la fin d’une œuvre, il se passe tellement de choses !) Je jouais souvent ce concert quand j’étais heureux : mes auditeurs semblaient ne pas s’en lasser ! Je rentrai à la maison fort tard. Tout le monde dormait. Je m’allongeais auprès de Maria Barbara sans vouloir la réveiller.

Le lendemain matin, j’annonçais la nouvelle des parrains et marraines à ma femme. Elle ne manifesta pas toute la joie que j’escomptai. Sa chère sœur aînée Fridélène par contre, nous félicita chaleureusement.

Le 17 novembre 1718, le baptême eut lieu dans la Chapelle Royale. La fête elle-même se fit au château. Toute notre famille était là : Fridélène avait bien voulu venir et elle fit fort bonne figure ainsi que Jean-Bernard, le fils de mon frère aîné, chez nous depuis presque 2 ans, et qui était devenu très bon copiste. Maria Barbara et moi ainsi que les cinq enfants formions une famille dont j’étais fier.

Je vais maintenant faire une confidence. Il y a un épisode de mon premier séjour à Berlin que je n’avais raconté à personne, pas même au Prince : le lendemain de mon arrivée, je reçus un billet secret de la Reine (elle avait paraît-il comme sa mère, depuis qu’elle était reine, la manie du complot). Elle m’écrivait que le roi partait inspecter ses provinces et me demandait de venir le lendemain en son château de Monbijou. Le margrave et ses musiciens seraient là aussi. Je fis part au margrave de cette insolite invitation. Il sourit en baissant les bras d’un air résigné :

– Allons-y, monsieur Bach, cela lui fera tant plaisir !

Le lendemain, j’arrivai à Monbijou avec le margrave et ses musiciens. Un laquais annonça la Reine. Dès qu’elle parut, je la reconnus tout de suite : c’était la princesse avec qui j’avais dansé à Celle. Ce n’était plus la jeune fille étincelante que j’avais connue, la jeune princesse Sophie Dorothée. Elle devait avoir maintenant au moins 30 ans et, malgré un embonpoint précoce et un visage épais, elle avait gardé fière allure. Je ne sais pourquoi mais le visage de Maria Barbara traversa mon esprit à ce moment : elle aussi avait changé… Nos regards se croisèrent : l’espace d’un instant nos yeux vacillèrent mais tout de suite chacun reprit son rôle. Elle était reine et moi j’étais musicien. Elle était accompagnée d’un petit garçon qui avait l’air triste et d’une jeune fille, sans doute la sœur aînée du petit garçon.

Elle se mit à parler en Français. Je n’avais plus parlé cette langue depuis fort longtemps mais les mots me revinrent très vite.

– Monsieur Bach, je suis heureuse de vous voir.

– Majesté…

– Je vous présente mon fils Fritz. Si Dieu le veut, il sera un jour roi de Prusse et ma fille Guillaumette, une vraie chipie, à ce que disent ses suivantes.

Ces enfants avaient à peu près le même âge que mes deux aînés. La reine commença à me parler de ses souvenirs de Celle, de son frère qui serait roi d’Angleterre, de son père qui l’était déjà et régnait à Londres, de sa mère divorcée et soupçonnée d’assassinat, de sa pénible vie auprès de son mari, le roi de Prusse…

Mais je m’arrangeai pour éviter de parler trop longtemps de ces sujets et proposai de jouer de la musique.

Tout à coup on entendit la voix du jeune garçon :

– Mère puis-je parler avec ces gens ou est-ce que mon père va me… me… gronder ?

Je compris alors que ce que mes amis musiciens m’avaient raconté pouvait être vrai. Le roi de Prusse, qu’on surnommait le Roi-Sergent, ne supportait pas qu’on parle à son fils de musique, d’art, de sciences ou de latin. On disait que, l’ayant surpris un jour pendant un cours de latin, il l’avait battu sauvagement : la raison était qu’il n’avait pas prescrit le latin dans le code d’instruction qu’il avait spécialement rédigé lui-même pour son fils. La reine, la femme que j’avais devant moi, était aussi, paraît-il, battue…

– Tu peux parler sans crainte mon enfant. Ton père est parti en tournée d’inspection loin d’ici.

L’enfant se tourna vers moi et dit :

– Vous savez jouer de la flûte ? Voulez-vous jouer de la flûte pour moi?

– Fritz, voyons attendez un peu. Monsieur Bach vient à peine d’arriver.

– Mais mère, vous m’avez dit que Monsieur Bach était le plus grand musicien que vous ayez jamais entendu et…

La reine détourna les yeux et rougit légèrement. Le petit garçon regarda sa mère :

– Je voudrais l’entendre, mère.

– Attendez au moins que les musiciens soient prêts.

Je retirai ma flûte de son étui et me mis à jouer quelques notes, pour me mettre « en doigts ». Je vis alors les yeux de l’enfant fixés sur moi. Je m’arrêtai. Il demanda à sa mère s’il pouvait souffler dans l’instrument. Je ne pus refuser. Le jeune garçon réussit à sortir un son. Il semblait tellement heureux ! Tous les assistants applaudirent bien sûr leur futur roi.

Au cours de ce concert, je jouai quelques unes des pièces que le Margrave avait appréciées en particulier celle où il avait trouvé de l’écho entre le violon et la flûte et celle où je mettais en valeur mes talents de claveciniste.

La Reine me fit signe d’approcher.

– Monsieur Bach, ce que vous avez joué est remarquable.

– Je suis fort heureux que mes modestes talents soient appréciés de votre Majesté.

Le margrave prit alors la parole.

– Monsieur Bach, vous avez tenu promesse et j’ai bien entendu que vous aviez modifié ce dialogue en écho entre la flûte et le violon.

– Vous êtes l’inspirateur de ces changements, monseigneur, que vous avez bien voulu remarquer, ce qui montre votre goût fin et délicat pour la musique.

– Je voudrais vous demander…

La reine se mit à tousser, montrant ainsi qu’elle se sentait exclue de la conversation.

– Prince, dit-elle, pourquoi ne pas demander à notre ami Bach, de vous envoyer quelques pièces de sa composition ? Elles pourraient utilement compléter votre merveilleuse bibliothèque, seul endroit à Berlin où la musique est encore en sécurité… Vous savez bien que moi je ne peux pas commander de musique moi-même.

Le margrave fit semblant de ne pas entendre l’allusion à la pingrerie culturelle de son neveu le roi.

– Chère nièce, c’est exactement ce que j’allais demander à Monsieur Bach, quand vous m’avez interrompu. Mais, rassurez-vous, je ne vous en veux pas. Monsieur Bach, je vous commande donc des pièces pour mon plaisir et… celui de la Reine…

Pendant ce temps, le jeune Fritz s’était approché :

– S’il vous plaît, monsieur Bach, jouez moi de la flûte, pour moi tout seul.

Je me mis alors à improviser une gigue pour flûte seule que l’on pourra retrouver facilement parmi mes partitions.

Et c’est là l’origine de l’aventure qui m’amena à réécrire, pour le Margrave de Brandebourg, d’après mes œuvres de l’époque, un recueil de morceaux choisis auquel je donnai le nom de « Six concerts pour instruments divers ». Mais avant que ces concerts ne soient remis au Margrave, des événements tragiques allaient bouleverser le cours de ma vie.

Mes rencontres avec la reine de Prusse et ses deux enfants m’avaient fait beaucoup réfléchir. Je comprenais le rôle néfaste que pouvait avoir un père dans une famille. Jusque là, j’avais attendu que mes enfants grandissent pour m’intéresser vraiment à leur éducation musicale. Je considérais qu’il était du rôle des femmes de les élever et de les soigner. Je pensais que, chez les très jeunes enfants, la musique et en particulier la tradition de musique religieuse, s’apprenait naturellement au sein de la famille, et grâce aux pasteurs dans les églises et aux professeurs dans les écoles. Tout ceci n’était peut-être que de faux prétextes pour justifier mon manque d’intérêt et de temps pour l’éducation musicale des enfants en bas âge.

Le temps, le temps, toujours le temps qui court !

Le 10 décembre était l’anniversaire du Prince. La fin de l’année 1718 arrivait bientôt : je devais pour cette période composer des musiques et je n’avais guère que mon neveu Jean-Bernard comme copiste. Les textes étaient de Hunold (Menantes), un Thuringeois un peu plus âgé que moi. Je l’avais rencontré pour la première fois à Hambourg quand j’étais tout jeune lors de notre fameuse soirée de beuverie avec mon cousin Jean-Ernest ! À l’époque il travaillait à Hambourg avec Keiser à des textes d’opéra. Je l’avais revu à Halle où il connaissait bien Ziegler. Halle était à quelques heures de marche de Cöthen et il était facile de nous voir.

C’est ainsi que pour le 1er Janvier 1719 nous avons conçu une musique sur le thème du Temps (toujours le temps !) et dans laquelle le Temps dialoguait avec la Providence.

Dieu, seul Prince du temps avait donné à notre Prince de régner sur le passé et sur l’avenir de Cöthen. J’avais demandé aussi à Hunold qu’allusion soit faite dans les textes à la mère du Prince, cette femme luthérienne que j’admirais tant. L’œuvre commençait par ces mots : Le temps fait les jours et les années.

Je retournai à Berlin en février de cette année 1719 pour prendre livraison du clavecin. En arrivant, j’appris que Maître Mietke, le constructeur de clavecin, venait de mourir. Ainsi je retrouvai la mort qui, pourtant, m’avait quitté depuis quelque temps. Le clavecin avait été terminé et cet instrument devenait ainsi le testament de cet artisan exceptionnel. Pendant ce séjour, j’eus l’occasion de revoir le Margrave de Brandebourg et de lui faire comprendre que j’attendais sa commande officielle (je voulais dire de l’argent) pour les concerts qu’il m’avait demandés, ce qu’il me promit de me faire parvenir dans les meilleurs délais.

Peu après mon retour à Cöthen, un matin, je fus réveillé par le son d’un clavecin. Je fus surpris, car quelqu’un jouait le début d’une petite pièce musicale à deux voix que je me souvenais avoir recopiée sur un bout de papier la veille avant de m’endormir. Je descendis et je vis mon petit Guillaume qui était là, en train d’essayer de jouer et de prolonger la combinaison des deux mélodies. Il cherchait à créer de la musique. Moi, je n’avais commencé à créer de la musique que lorsque j’étais bien plus âgé que lui. Une tendresse immense pour cet enfant de 9 ans m’envahit. Je décidai qu’il serait meilleur musicien que moi.

Ainsi jusqu’à présent j’avais agi comme si cet enfant n’avait pas été encore assez mûr pour apprendre. Ma tendresse se doubla d’une sorte de remords et je me décidai à commencer à le faire travailler tout de suite.

Les premiers mois de 1719 me permirent de me consacrer à cette nouvelle tâche : j’avais maintenant composé un répertoire de toute une série de pièces et je pouvais en jouer certaines plusieurs fois. J’avais conçu la forme de mes œuvres pour instruments et orchestres : concerts, ouvertures, partitas, sonates… Dans ce cadre, je pouvais aussi créer selon mon imagination et mon inspiration du moment, presque comme si j’improvisais. Ce qui fait que j’avais un peu plus de temps pour l’éducation musicale de mes enfants.

Ainsi que je l’ai toujours enseigné à mes élèves, il ne faut pas composer directement sur un instrument. Il faut d’abord élaborer dans son esprit ce que l’on veut composer, avoir un socle : thème, danse, fugue, choral, parole de la Bible. Puis les idées viennent, il faut alors construire en pensée. Après, les instruments ne sont que la transcription de la pensée musicale.

Je devais maintenant trouver comment transmettre mon savoir à mon fils Guillaume car il montrait des dons si évidents. Je commençai par lui faire travailler la mécanique des doigts. Combien d’heures avais-je travaillé cela seul ! D’abord il fallait qu’il apprenne l’indépendance totale des doigts entre eux. Pendant les six premiers mois, je lui fis faire ainsi des exercices pour les doigts. Mais pour ne pas qu’il perde patience, je griffonai au fur et à mesure pendant les leçons de petits exercices qui lui permettaient de résoudre chaque difficulté.

Alors il me vint à l’idée de faire de ces exercices des petites pièces courtes. En somme faire pour le clavier et pour un enfant débutant, l’équivalent de ce que j’avais fait, pour l’orgue et pour des élèves déjà expérimentés, avec le Petit Livre d’Orgue. Je l’avais commencé à Weimar j’avais bien l’intention de le terminer. Je voulais que ces petites pièces courtes puissent servir aussi à Guillaume pour composer de la musique. Comme il faisait des progrès rapides, après quelques mois, je pus commencer à lui apprendre la composition avec la basse continue et les quatre voix bien distinctes.

Je n’avais pas été un enfant très précoce et j’avais beaucoup souffert d’avoir été obligé de m’initier à la composition sans personne pour me guider. Les épisodiques relations avec ma famille, Buxtehude, Reinken ou d’autres avaient été trop brèves. Parmi les musiciens que j’ai connus, je crois être le seul à avoir été obligé dans ma jeunesse de découvrir moi-même mes talents. C’est seul que j’ai fait, par un labeur incessant, une sorte d’auto-analyse de mes talents, en dévorant les œuvres de mes contemporains et en y puisant les éléments qui allaient former ma personnalité musicale. Je n’étais le disciple d’aucun mais tous étaient mes pères.

Mais revenons à mes enfants : comment les former ? Je crois d’abord, comme me l’avait confirmé Gesner à Weimar que pour faire un bon musicien, il faut apprendre à aimer la musique. Mais je crois aussi que si on ne travaille pas énormément, si on ne va pas au fonds de soi-même, on ne peut rien exprimer par la musique. Sinon on ne peut composer que des chansonnettes.

À la fin de l’année 1719, qui fut pleine de concerts et de créations pour la cour et de travail avec mon fils Guillaume, mourut notre petit Léopold.

Il avait moins d’un an. Guillaume en fut très affligé. Je priai Dieu pour que la mort ne vienne pas à nouveau roder autour de nous. Je n’avais plus pour la mort la même résignation qu’en certains temps.

Mon neveu Jean-Bernard nous quitta pour retourner chez son père, mon frère aîné d’Ohrdruf qui ne se sentait pas bien et voulait de l’aide. Cela me rappela mon enfance à Ohrdruf. Pour remplacer Jean-Bernard, mon fils Guillaume et sa sœur aînée Catherine commencèrent à faire quelques travaux de copie. Mais ce n’était pas encore de leur âge. Maria Barbara et Fridélène aidaient aussi du mieux qu’elles pouvaient. Heureusement j’avais aussi d’autres élèves.

Puis arriva l’an 1720. Ce nombre de 1720 me frappait : 1720 se terminait par 0 synonyme de néant, 1720 n’était pas divisible par trois comme la sainte trinité, mais 17 plus trois faisaient 20. Et le total des chiffres donnait 10 soit 5 fois 2. L’anniversaire du Prince et la musique de début d’année 1720 furent au rendez-vous. Mon ami Abel avait eu une fille dont j’étais le parrain.

Le travail avec mon fils aîné Guillaume continuait : un jour que je lui donnais une leçon, je me levai, fis semblant de m’en aller et revint en lui montrant que je dissimulais quelque chose derrière mon dos.

– Guillaume, devine ce que je cache derrière mon dos.

L’enfant sourit. Comme on l’a vu, il était effronté et dit :

– Je sais, je sais… un gâteau qu’a fait maman !

– Non, cherche encore

– Un verre de bière !

– Guillaume !

Et je fis apparaître lentement un petit cahier sur lequel j’avais écrit :

Petit livre de Clavier pour Guillaume Friedman, commencé à Köthen le 22 Janvier 1720. Guillaume devint rouge de plaisir et depuis ce jour, pendant plusieurs années nous avons copié sur ce livre les pièces que je composais, celles qu’il inventait lui-même et bien d’autres, si bien qu’en tout le livre finit par contenir 63 pièces.

Il me fut très utile pour mes autres enfants puis pour d’autres élèves, mais quand, bien plus tard, Guillaume nous quitta, il l’emporta avec lui.

Cette année-là encore, je partis avec le prince à Carlsbad où je fis la connaissance du comte von Sporck, grand protecteur des arts, et dont on disait qu’il avait sur la nature humaine certaines idées qui me séduisaient et me révulsaient à la fois. Ces idées consistaient à remplacer notre Seigneur Jésus Christ par une sorte de Grand Architecte, ce qui pour moi était un sacrilège indigne. Mais l’idée de voir en Dieu un architecte était séduisante…

Ce séjour fut fort long. Pendant que les princes s’ébrouaient dans des bains d’eau chaude, nous jouions de la musique. Il nous était très agréable de sentir que nous étions appréciés. J’en retirai une certaine satisfaction car c’était ma musique qui était en cause. Tant que je serais ainsi apprécié, les soucis annoncés par Kuhnau sur la précarité de mon emploi ne se poseraient même pas.

Deux mois s’étaient ainsi passés loin de ma famille et sans aucune nouvelle. Aucun courrier ne circulait à cette époque, sauf événement grave pour les Princes. C’est donc la joie dans le cœur que nous fîmes le trajet du retour. Le Prince était de fort bonne humeur et nous comblait d’éloges. J’avais ramené un petit cadeau pour ma chère Maria Barbara. Chaque étape était l’occasion de découvrir la nourriture et les vins de la région.

En arrivant au château, avant même que nous ne soyons descendu de voiture, le conseiller Van Heyse se précipita vers nous et demanda à parler au Prince en particulier. Le Prince alla vers lui, ils échangèrent quelques mots en jetant furtivement de temps à autre un regard vers moi. Le Prince revint lentement, son attitude avait complètement changé, il paraissait bouleversé.

– Bach, descendez de voiture et venez avec moi.

– Mais qu’y a t’il, Prince ?

– Venez, nous allons marcher un peu.

– Mais Prince…

– Bach, tout le monde admire votre famille et votre femme…

Je sentis soudain que quelque chose de grave…

– Prince, qu’est-il arrivé à ma femme, est-elle malade ? Mon fils est-il souffrant ?

– Très cher Bach, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle…

– Mais quoi, c’est de ma femme qu’il s’agit ? Est-elle…

– Soyez courageux… mon ami. Votre femme a rejoint notre Seigneur il y a 10 jours…

– Mais ce n’est pas possible, c’est une farce, c’est une plaisanterie…

Je m’arrêtai net en regardant le Prince et m’enfuis en courant. Je courais vers mon logis. On essaya de me retenir. Je sortis mon épée. Les hommes du Prince tentèrent de me maîtriser par la force. Un médecin fut appelé et me donna des sels.

Je ne me souviens pas bien de la suite.